La obra de Juan Herrera o el reto a una generación

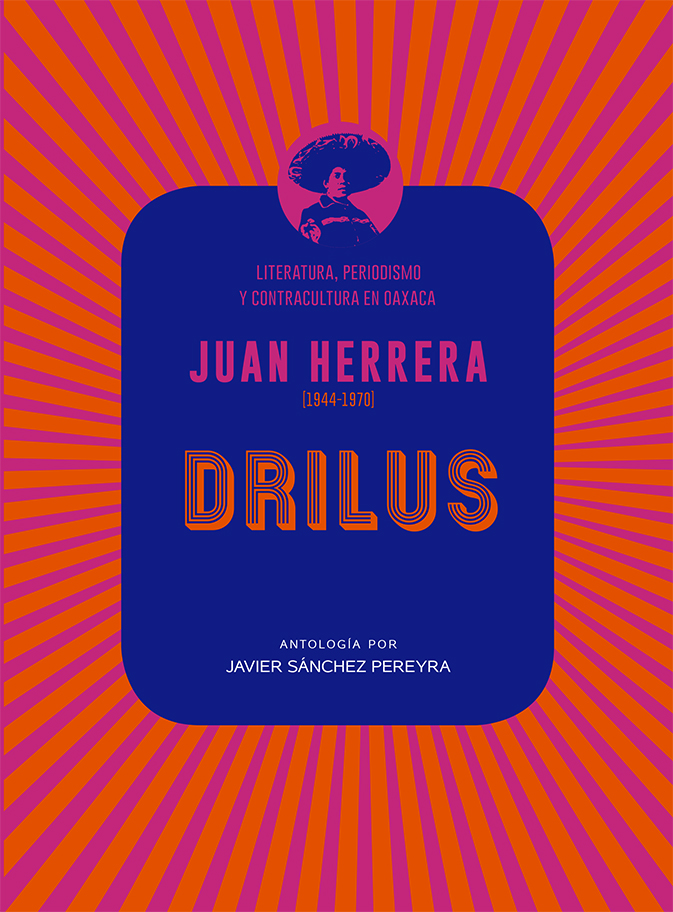

Juan Herrera. Drilus. Literatura, periodismo y contracultura en Oaxaca. Carteles Editores, 2016. Antología de Javier Sánchez Pereyra (171 páginas).

Por Samael HERNÁNDEZ RUÍZ.

EL RETO.

Hay libros que uno disfruta desde la primera página, los que evocan otros tiempos y aquellos que obligan a otras lecturas, el que hoy comentaré tiene todo lo anterior y algo más.

Hay libros que uno disfruta desde la primera página, los que evocan otros tiempos y aquellos que obligan a otras lecturas, el que hoy comentaré tiene todo lo anterior y algo más.

Los escritos que componen el libro de Juan Herrera, “Drilus”, no fueron pensados para su publicación en conjunto. Son textos breves escritos para la oportunidad y que por lo mismo no puede evitar los guiños para sus lectores habituales. La obra compila: cartas, reportajes, artículos, entrevistas y crónicas; todos ellos escritos con un lenguaje que ahora nos parecerá peculiar, pero que era la manera de hablar de los jóvenes de la época.

Juan Herrera nació en 1944 y murió trágicamente a la edad de veintiséis años en 1970. Si contamos su época juvenil a la edad de diez y seis años, nos daremos cuenta que fue, ni más ni menos de la década de los sesenta y murió con ella.

Los años sesenta se me antojan una década mágica, semejante a la de los años veinte, durante la cual se forjaron grandes cambios en todos los dominios de la vida humana: el arte, la ciencia, la tecnología, el amor y la moda. Fue la década que siguió a la primera gran guerra. Los años sesenta también fueron años de post guerra.

Los años cincuenta fueron los años del bienestar, la integración familiar, pero también de la rebeldía. La década siguiente maduró esa rebeldía y la convirtió en revolución.

Los años sesenta fue la época del rock and roll, la década de los Beatles, los Rolling Stone, de Iron Butterfly y su In a Gada da Vida, Blue Cheer, Steppenwolf y otros con quienes se sentaron las bases de la música psicodélica y el heavy metal. Fue el tiempo de la Guerra de Vietnam, la insurrección multinacional de los estudiantes, la espiritualidad vinculada al consumo de drogas y el sexo como práctica de la libertad.

Fue también la década del boom de la novela latinoamericana. El descubrimiento de Julio Cortazar, MarioVargas Llosa, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, Jorge Luis Borges, el redescubrimiento de Juan Rulfo, José Donoso, Juan José Arreola y tantos más.

Los años sesenta fueron el escenario del movimiento hippie, herederos de la generación Beat de los Estados Unidos, de los escritores de la Onda en México, el movimiento de octubre del 68, la guerrilla y la posterior guerra sucia, el asesinato de JFK, la Guerra Fría, la llegada del hombre a la luna, el replanteamiento del marxismo con Louis Althusser, la Escuela de Frankfurt y el nacimiento de la teoría general de sistemas.

Ya Claudio Sánchez se refirió en el epílogo del libro al ambiente cultural de la época, sobre todo el literario y periodístico, y menciona, con la franqueza que lo caracteriza, que dudaba de la genialidad de Juan Herrera, pero que después de leerlo la aceptó. Tampoco está convencido de si hubo o no cierta peculiaridad en Oaxaca y lanza un reto a los inapamers, en los que me incluye y que por justicia debo aceptar: describir a nuestra generación y con ello ayudar a develar el misterio de la genialidad y vida de Juan Herrera.

Ciertamente, los textos de Juan Herrera exigen la lectura de otros textos o contextos. Describir la cotidianidad de la ciudad de Oaxaca de aquellos años, ayudará a las jóvenes generaciones a disfrutar y comprender mejor los textos de Juan Herrera; pero yo no vivía entonces en la ciudad de Oaxaca, sin embargo puedo referirme a lo que vi y viví en Juchitán durante los años sesenta.

Esta referencia no es gratuita ni garrulera (Javier Dixit); no sólo mostrará algunas similitudes entre lo que sucedía en la ciudad de Oaxaca y en Juchitán, sino que planteará los mismos misterios: ¿cómo los jóvenes de la época se enteraban de lo que pasaba en el mundo? ¿Por qué reproducían las mismas actitudes, las mismas modas, los mismos gustos y escuchaban la misma música? ¿Porque y cómo se dio en los años cincuenta y sesenta,un complejo proceso de cambio y asimilación de símbolos y patrones culturales, si bien diferenciado, en todo el mundo?

La forma que adoptó dicho fenómeno en Juchitán fue por demás interesante y significó una apertura de la juventud a los nuevos planteamientos culturales.Dicha apertura fue posible debido a varios factores, pero sobre todo a una fisura del proyecto de identidad étnica que permitió el distanciamiento del llamado estilo zapoteca (Anya Peterson,1975) , reforzado por una intensificación de la migración de estudiantes al Distrito Federal, Oaxaca y Puebla, y a la penetración sobre todo de la radio en la sociedad.

LOS BAZENDU.

Bajo los frondosos árboles del paque Revolución, que en aquellos años no contaba con iluminación, por las noches solía reunirse un grupos de jóvenes, todos ellos con largas melenas, pantalones acampanados y camisas holgadas con estampados extraños, eran los Bazendu.

En la fresca obscuridad de aquellas noches, en un lugar poco visitado en aquellas horas, los jóvenes de entre diezciocho y veinte años, se reunían para fumar marihuana, beber cerveza, pero sobre todo para tocar guitarra, cantar y escuchar historias. Lo extraño era que cantaban en inglés y no en zapoteco, y las historias que narraban no eran las tradicionales zapotecas, sino las de un supuesto monje oriental llamado Lobsang Rampa.

Por las tardes se reunían en casa de alguno de ellos; pero por lo regular frecuentaban “La Fuente”, que era, en efecto, una fuente de sodas con una rocola con música del momento, que se encontraba en el lado sur del parque central de Juchitán, el “Benito Juárez”, a unos metros del palacio municipal.

Ocasionalmente asistían a la presentación de grupos de rock que tocaban en las fiestas del pueblo en el mes de mayo. Los Vickers que después fueron los Rangers, era el único grupo de rock de Juchitán. En la región hubo otros que también llegaban en la temporada de las fiestas de mayo a presentar algún concierto de la música de moda, sobre todo la de los Beatles.

También asistían a bailes o fiestas de cumpleaños, bodas o bautizos y disfrutaban bailando con las chicas como cualquier muchacho; pero permanecían aislados del resto, divirtiéndose jugando al zapotinglish o haciéndose bromas entre ellos. Este juego del zapotinglish como le he llamado yo, no ellos, llamaba mucho mi atención. El zapoteco por lo general gusta de los juegos de palabras, como el albur en la región del centro de México; pero este juego no era un albur, sino un reto al ingenio, se trababa de hacer rimar cualquier frase o palabra dicha por alguien del grupo, con otra que se le ocurriera a quien aceptara el reto.

En una ocasión algunos de los Bazendu estaban reunidos en las afueras de la enrramada de una fiesta, uno de ellos se aproximó al grupo y saludó con un: ¿How are you?, e inmediatamente la respuesta de otro fue ¿Tangu yuu?, que es el nombre de un juguete hecho de barro, típico de la región zapoteca del Istmo de Tehuantepec. Se divertían combinando de manera extraña frases en zapoteco y en inglés.

Los Bazendu era un grupo reducido de jóvenes, quizás hubo otros, pero no los conocí. En aquel entonces en Juchitán los jóvenes de la “nueva ola” no eran bien vistos. Juchitán no sólo era una sociedad conservadora y autoritaria, donde los mayores lo eran todo y de los jóvenes y niños solo se aceptaba la obediencia. En la escuela, que entonces sólo llegaba a la secundaria, no se nos permitía llevar el cabello largo. Conocí a algunos que contra viento y marea no se dejaron cortar el pelo, pero definitivamente no eran bien vistos.

Los Bazendu eran un grupo marginal, no eran aceptados por los adultos e incluso por algunos jóvenes más apegados al estilo zapoteco de la cultura. Uno de esos grupos eran los estudiantes que después darían vida a la COCEI.

Los primeros, chicos de clase media, se mostraban irrespetuosos con las reglas establecidas por la sociedad, la retaban desde los espacios del arte, la cultura, las conductas atípicas. Algunos de ellos buscaban la educación de alto nivel, al mismo tiempo que con su conducta comunicaban que no serían domesticados. Era un reto formidable y permanente, pero individual, la congregación en grupo era la confluencia de individuos que se identificaban, y convivían sólo para reforzar sus convicciones individuales: su referente colectivo no era interno sino externo: la moda.

Los segundos también eran rebeldes, pero su referente era el poder, del que había que apoderarse para cambiar a la sociedad, una sociedad que los había relegado, porque esos jóvenes venían por lo general de familias que habían destacado en lo políticos, económico o social en algún momento del pasado, pasado que sus descendientes trataban de reivindicar.

Al contrario de los jóvenes Bazendu, estos no sólo aceptaban el estilo zapoteco de la cultura, pensaban incluso que ellos eran los herederos de esa cultura que les serviría de estandarte para sus luchas sociales. Desde luego estaban los otros, los que no buscaban el poder sino la justicia. El cambio social para ellos vendría de una especie de solidaridad humana, de la puesta en práctica de valores con lo que disminuyeran la desigualdad y la injusticia o se les erradicara del mundo.

Juan Herrera fue uno de estos rebeldes, pero su lucha la daba en la ciudad de Lu la´, Oaxaca. En Muchos aspectos Juan Herrera fue un joven Bazendu, pero su origen social, su historia familiar no podían reducirlo a un rebelde sin causa, buscó varias y como ya se ha dicho, hizo todo para reivindicarlas.

¿Qué fue lo que permitió la divergencia y la apertura de la juventud en el Juchitán de los años sesenta?

LA APERTURA AL MUNDO.

La apertura al mundo moderno de los juchitecos, pero sobre todo de los jóvenes juchitecos, estuvo precedida por un fuerte movimiento migratorio de jóvenes hacia la ciudad de México, Oaxaca y en menor medida, a Puebla. Buscaban estudiar la preparatoria y después una licenciatura; graduarse en alguna Escuela Normal o continuar sus estudios de postgrado. Esa migración comenzó desde muy temprano. Hay testimonios de juchitecos que fueron apoyados por Don Porfirio Díaz para estudiar alguna licenciatura (Rosendo Pineda sería un caso destacable); pero es en los años cuarenta del siglo veinte es cuando el flujo comienza a fortalecerse y llega a ser notable durante la década de los años cincuenta. Estos jóvenes estudiantes fueron un canal por el que circuló la propuesta cultural moderna no zapoteca, que se expresaría con fuerza en la década de los años sesenta.

Esa corriente migratoria sensibilizó a los juchitecos para lo que vendría después: la penetración de la radio y otros medios que comenzaron a reforzar la propuesta de la modernidad no-zapoteca.

La radio nacional comenzó a escucharse en Juchitán a principios de los años cincuenta a través de las transmisiones de la XEW,XEB,XEX,XET de Monterrey y sobre todo, la XERH, con un programa vespertino que gustaba mucho. Hay que señalar que pocas familias contaban con radiorreceptores en aquel tiempo,algunos de ellos eran de marcas ahora olvidadas como: Philips, Philco, Punto Azul, Zenit y Majestic.

En 1959 comenzó a transmitir la XEKZ que hizo época en la región. Después operaron otras estaciones de radio como la XECA en Ixtepec, la XEUC, en Salina Cruz y en 1968 comenzá a transmitir Radio Hit, que también marco época en la radiofonía istmeña. (Testimonio del Lic. Juan Antonio Hernández, 2003). Germán López Sanmartín, uno de los jóvenes Bazendu, señala en su testimonio que les gustaba escuchar un programa de la XEKZ, “Ecos de la Nueva Ola”, un programa a todas luces juvenil.

En lo que toca a la televisión, el primer aparato receptor de televisión llegó a Juchitán en 1967 y quien lo trajo fue la Sra. Gloria López Hass, ya que su esposo trabajaba en el Distrito Federal y se lo regaló. El Lic. Juan Antonio Hernández, en su testimonio, nos dice que todos los amigos de la familia López Hass esaban muy interesados en ver cómo funcionaba el aparato, así que los instalaron, conectaron la antena y…, lo que escucharon fueron las voces de los animadores, pero la imagen se reducía a rayas de interferencia. Fue sólo hasta octubre de 1968 cuando se comenzó a recibir en forma la señal televisiva, gracias a las novedosas antenas de microondas que se instalaron con motivo de los Juegos Olímpicos.

Los medios escritos no eran los predominantes, los periódicos de la época fueron: El Trópico, La Voz del Pueblo y El Satélite ( Testimonio de Vicente Reyes Salinas), desde luego llegaban los diarios nacionales, pero con un día de retraso. La prensa escrita no jugó un papel importante en la recepción de la nueva propuesta cultural; aunque no podemos despreciarla como medio para la expresión cultural de los jóvenes, quienes desde los años treinta, mostraban interés por comprender mejor la cultura desde el estilo zapoteco y fundaban revistas y periódicos en la ciudad de México.

Estos procesos que combinan migración estudiantil con la cada vez más fuerte presencia de los medios de comnicación, sobre todo la radio, se daba en un contexto casi imperceptible de debilitamiento del estilo zapoteca de cultura.

LA RUPTURA CON EL CAMPO.

A partir de los años cuarenta, el Istmo de Tehuantepec fue considerado como una zona importante para un potencial de desarrollo agrícola y ganadero, aunado a su ubicación estratégica entre dos océanos, el Istmo perfilaba para el despegue económico y Juchitán se encontraba en el centro del proyecto (Leticia Reina, 1994).

En efecto, desde finales de los años cuarenta y durante la década de los años cincuenta, se canalizaron inversiones en infraestructura regional materializada en la construcción de la Carretera Panamericana, la Presa de Jalapa del Marqués y los sistemas de riego, el impulso de la refinería en Salina Cruz, y la creación de Ingenios Azucareros y del arroz, por ejemplo.

Estos procesos tuvieron consecuencias no previstas; una de ellas fue el gradual abandono del campo. En su estudio sobre el Istmo de Tehuantepec, el Dr. Firdaus Jhabvala (1980), documenta el abandono del campo Istmeño y lo sitúa a partir de la década de los años sesenta. Este abandono del campo coincidiría con otro fenómeno descrito con mucha claridad por Aurelia Michel (2006).

Las fiestas juchitecas, desde los bautizos, los rezos, hasta las bodas y las velas, constituían un sistema económico que estimulaba las actividades de caza, pesca, producción artesanal y el comercio de todos esos bienes en el circuito de los festejos. En las fiestas juchitecas se consumían productos que venían del campo, de los ríos y lagunas, de los artesanos de la comunidad; cualquier producto dxúu era visto con desagrado o simplemente no tenía cabida en el circuito económico de la fiesta; no obstante lo anterior, el primer golpe lo sufrió la cocina zapoteca.

La cocina tradicional istmeña se caracterizaba por el consumo de huevos de tortuga, armadillo, iguana, venado, pescado, o camarón (la garnacha es un platillo de posible origen veracruzano o chiapaneco). Los manjares se acompañaban con una considerable variedad de tortillas cocidas en el horno zapoteco o Xuquíi, y se aderezaba con bebidas como cuuba, café, bupu, chocolate, agua preparada con fruta o agua simple. De las bebidas espirituosas se conocía el pulque, el mezcal y la taberna. La cerveza y los vinos son bebidas que el gusto étnico zapoteco no reconoció sino muy entrado el siglo XX, quizás a finales de los años cincuenta.

Baste decir por el momento, que es muy probable que el crecimiento de la población, la disminución de ciertas especies animales o vegetales, pero sobre todo la precariedad de la economía familiar hiciera más atractivo el uso de artículos manufacturados industrialmente en el circuito de las fiestas. El efecto fue el debilitamiento de la economía campesina étnica, la migración hacia el sector secundario y terciario de la economía, y con ello la pérdida de una dimensión importante de la cultura zapoteca, cuya matriz estaba precisamente en el campo.

El colapso de la economía étnica rompió la alianza entre el centro urbano juchiteco y el campo, pero también facilitó la aceptación de pautas no zapotecas en la cultura local y la posterior elitización del estilo zapoteco.

Todo lo anterior es un apretado esbozo de lo que podría convertirse en una hipótesis que nos permita investigar y dar respuestas a las interrogantes que nos formulamos al principio y reconstruir la narrativa de los años sesenta en Juchitán, como lo propone Claudio Sánchez para la ciudad de Oaxaca. Aclaro que cuando acepté retomar el reto de Sánchez Islas, lo hice asumiendo mi origen juchiteco: producir nuestro autorretrato generacional y saldar la deuda pendiente.

Desconozco si en los Valles Centrales se dieron procesos similares a los de Juchitán, que dieran paso a la apertura de los jóvenes a una modernidad contrastante con la tradición vallistocrática. Lo cierto es que la vida y la obra de Juan Herrera son la respuesta a un problema aún no formulado.

El texto que hoy presentamos y que es materia de nuestras reflexiones, es la evidencia de que un cambio profundo se estaba dando en algunos sectores de la sociedad Oaxaqueña en los sesenta. Juan Herrera se adelantó al 68 mexicano y al fuerte movimiento popular universitario oaxaqueño de 1970, que terminaría con la revuelta de 1978 y que son los antecedentes del movimiento de la APPO en el 2006.

UN AÑO DESPUÉS DE JUAN, LLEGUÉ A OAXACA.

Yo llegué a la ciudad de Oaxaca un año después de fallecido Juan Herrera y mi propósito era estudiar la preparatoria y graduarme en alguna licenciatura.

Es curioso, pero mi primer artículo fue publicado en el diario Oaxaca Gráfico, el mismo que le publicó a Juan Herrera alguno de sus textos, eso podría significar que algo especial pasaba en ese periódico tan abierto a la juventud.

Conocí a muchos de los amigos de Juan Herrera, pero ninguno me habló de él y menos encontré referencias de sus obras teatrales o artículos periodísticos, por eso celebro que con la publicación de este libro, Javier Sánchez Pereyra nos dé la oportunidad de disfrutar los textos de Herrera y también un incentivo para conocernos mejor como personas y como sociedad. Nos resta trabajar para que todo lo anterior sea posible.Va mi pluma en prenda.